![]()

ここでは不育症のリスク因子についてや、あまり意識されていないもう一つの大切な要因、その対策について解説します。

不育症とは、妊娠はするものの流産や死産を繰り返し生児が得られない場合と定義されています。

反復流産や習慣性流産などいくつかの症状を含めての総称として指しています。

これらの流産は全妊娠の約15%の割合で起こるとされています。

不育症には、代表的なリスク因子として凝固因子異常や子宮形態異常、内分泌異常、染色体異常があげられています。

しかし特に原因の特定できない不育症も多く、そこには精神的・体力的ストレスのほか卵子の質も影響しているといわれています。

不育症の主なリスク因子には下記のような異常があげられています。

血液が固まって胎盤に血栓ができやすくなることを言う。

血液中の凝固因子(血液を固めて血を止める働き)に異常があると、血のかたまりの血栓がつくられやすくなる。妊娠中に胎盤内に血栓がつくられると胎児に栄養が運ばれなくなり、流産や死産を招くおそれがある。

代表的な凝固異常の疾患は抗リン脂質抗体症候群。

抗体が自分の体を攻撃してしまい症状を引き起こす自己免疫疾患の一つで、習慣流産・胎児死亡などを引き起こすことが特徴となっている。

双角子宮、単角子宮、中隔子宮や子宮筋腫などが挙げられる。

子宮形態異常は不育症や不妊症との関連性が高く、直接的に着床や胎児の成長に影響する。

特に中隔子宮と双角子宮は注意すべき不育のリスク因子として考えられている。

甲状腺疾患や、糖尿病に罹っている場合流産の可能性が高くなると言われている。

ホルモンの変動により、卵巣機能や免疫細胞をコントロールする力が低下し、不育症や不妊症の原因になる。

夫婦いずれかに染色体異常がある場合、受精卵にも一定の確率で染色体異常が起こる。

そのため流産あるいは染色体異常を持つ子供が生まれて来る原因となる。

多くの人が知らないもう1つのリスク要因に、精神的・体力的ストレスのほか、卵子の質の低下も挙げられています。

卵子が細胞分裂を繰り返し着床に至るまでの間の活動は、卵子そのもののエネルギーにかかっています。

卵子が加齢やストレスなど様々な原因で質が低下し元気がなくなってしまうと、不育症のもう一つの隠れたリスク因子にもなってしまうといいます。

先にあげた凝固因子異常や子宮形態異常、内分泌異常、染色体異常などは病院で検査を行い治療を受けることが大切です。

しかし精神的・体力的ストレスや卵子の質低下は、何よりも生活スタイルや食生活の改善がとても大切になります。

ストレスを溜めず、バランスの良い食事や生活スタイルを心がけることが重要です。

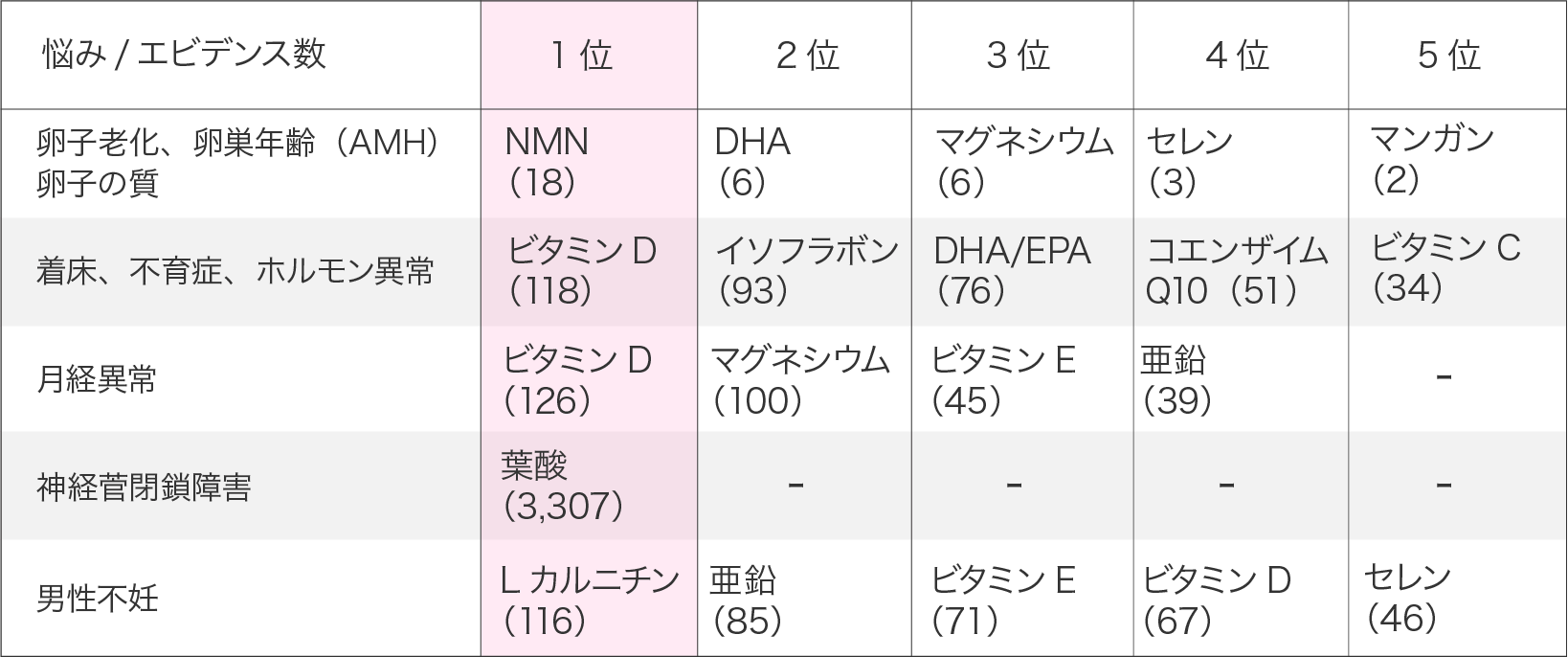

成分効能は PubMed 内に掲載されている学術論文 (エビデンス) の多い順で順位化しています。

妊娠するための元となる卵子の年齢ケア、卵巣年齢のケアには、近年、厚生労働省から食医区分で解禁された NMN(ニコチンアミドモノヌクレオチド)のエビデンスが多いことが目立ちました。

またエビデンスが最も多い成分は葉酸です。

しかし葉酸は妊娠しやすくなるといううよりは、妊娠後の胎児のための必要成分であるエビデンスが多いようです。

悩みを整理・理解して、きちんと目的にあった食事改善やサプリメント補給を心がけたいものです。